山大停招27個本科專業,是順勢而為也是主動求變

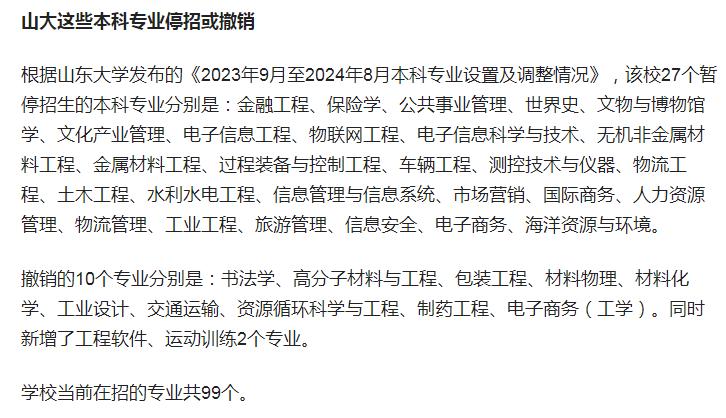

最近,山東大學停招27個本科專業、撤銷10個專業,新增2個專業的消息,引發了不少關注。

其實,把消息置于近年來高校本科專業“洗牌”的大背景下來看,山大的動作是順勢而為;而把消息置于今天科技發展的浪潮中來看,山大的動作也是主動求變。

近年來,不少高校對專業都有“加”有“減”,這是對時代所需、國家所需、市場所需的應變。2023年,教育部等五部門印發《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》,其中明確,“到2025年,優化調整高校20%左右學科專業布點,新設一批適應新技術、新產業、新業態、新模式的學科專業,淘汰不適應經濟社會發展的學科專業。”

據悉,2024年教育部共增設國家戰略急需專業布點1673個,撤銷不適應經濟社會發展的專業布點1670個。高校專業的加減,從短期來看,是對《方案》的具體落地,長遠來看,則有著更深層次的戰略意義。

今年以來,以DeepSeek、宇樹科技等為代表的前沿創新不斷涌現,高校在其中的作用也被廣泛關注和討論。2月20日出版的《浙江日報》就發問“為什么是浙大”,以期挖掘浙大在促進創新創業方面的經驗。

前段時間,宇樹科技創始人王興興的一段發言,同樣頗受關注。他稱中國的教育體系決定了在人才儲備上比較吃虧,學的很多東西都太老了,海外最大的好處就是學生學的東西、教授教的東西,就是全球最前沿的技術,教育體系就決定了整個發展的潛力和機會。

這兩年,也不乏企業家通過捐贈母校或者新建大學的方式來助力辦學,比如韋爾股份創始人虞仁榮捐資建設的寧波東方理工大學,福耀玻璃創始人曹德旺發起的福耀科技大學,都致力于做新型研究型大學,培養國家急需的前沿科學研究和高技術領域人才。

不論是總結經驗、反思還是行動,其實都是從實踐和現實層面表達,教育體系、科技創新和人才培養之間不可分割的關系。教育是基礎,科技是關鍵,人才是根本,這三者是相互支撐、相互促進的有機整體。推動教育、科技、人才一體化發展,是建設創新型國家的必由之路。

高校是基礎研究主力軍、原始創新主戰場、人才培養主陣地,是國家創新體系的重要組成。作為“雙一流”高校,山大積極面向國家戰略需求進行專業優化調整,適應國家和區域發展所需,自然有緊迫性和必然性。

從整個高等教育發展和眼下科技創新的浪潮來看,教育改革發展到了一個轉折點,創新噴涌而出也到了一個臨界點,這時候,更加需要各個體系形成合力,讓教育、科技、人才協同并進,涌現更多重量級創新成果。

跳出高等教育來看教育體系,同樣能看見教育和創新的協同到達了一個新的起點。今年初,中共中央、國務院印發《教育強國建設規劃綱要(2024—2035年)》,提出著力加強創新能力培養,面向中小學生實施科學素養培育“沃土計劃”,面向具有創新潛質的高中學生實施“脫穎計劃”,同樣是為了在戰略急需和新興領域,探索拔尖創新人才培養新模式。

基礎教育和高等教育的共同探索,說明中國正在逐步擺脫以“填鴨式”教育為主的舊模式,走向更具國際競爭力的創新教育新模式。小到個體,大到區域,把握住這種深刻調整的大勢,才能順應趨勢,在新一輪科技革命和產業變革中,贏得優勢。

(大眾新聞記者 熊苗)