“蛟龍”號首潛大西洋,青島再現科考擔當

28日上午,“深海一號”船搭載“蛟龍”號載人潛水器停靠青島母港——國家深海基地管理中心碼頭,標志著中國大洋83航次順利結束,實現了中國載人潛水器在大西洋的首次載人深潛科考。

本航次共歷時164天,總航程約5.7萬公里,取得了一系列重要成果,也彰顯出青島這座海洋城市在海洋科考方面的擔當與實力。

中國大洋83航次返航歡迎儀式。韓星 攝

01

歷時164天,取得豐碩成果

在大西洋開展載人科考作業,我國曾一度長期缺席。而隨著中國大洋83航次實施,中國大洋載人科考工作布局實現了新拓展,從“兩洋一海”(印度洋、太平洋、南海)拓展到大西洋。

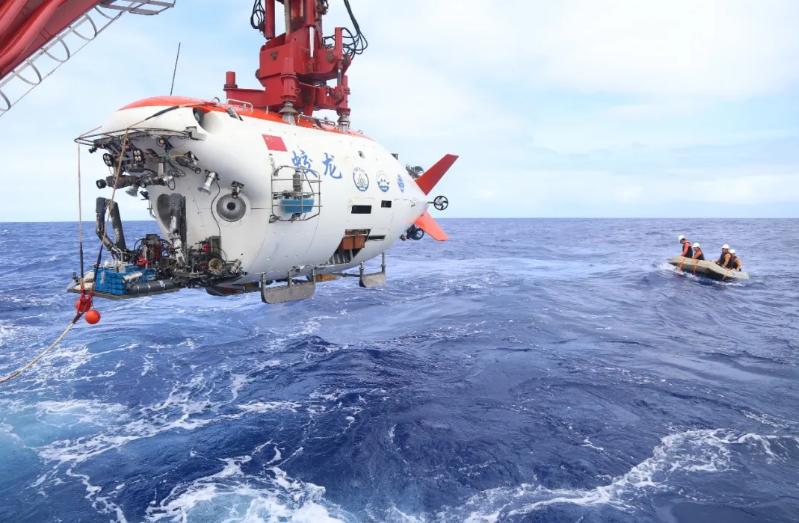

中國大洋83航次是中國載人潛水器首次在大西洋開展下潛作業,也是“蛟龍”號載人潛水器與其支持母船“深海一號”首次在大西洋開展深海調查研究。2023年12月17日,中國大洋83航次從青島啟航,先后在印度洋、南大西洋和北大西洋開展調查作業。隨著航次的深入實施,“蛟龍”號的持續下潛,本航次取得了豐碩的科考成果。

洋中脊是地質構造過程、生命過程、水動力過程劇烈作用的區域,是地球多圈層物質能量交換的熱點,孕育了人類可持續發展所需的豐富資源,深刻塑造了全球海洋生態系統和生物多樣性,是當前深海生物多樣性與聯通性調查的重點研究區域。

據中國大洋83航次首席科學家、國家深海基地管理中心研究員孫永福介紹,本航次通過“蛟龍”號載人潛水器成功搜索、定位和證實多處活動熱液區,圓滿完成南、北大西洋15個熱液區下潛,獲取了熱液噴口區域溫度、甲烷和氫氣等第一手環境數據,采集到盲蝦、貽貝和蠕蟲等寶貴的深海熱液生物樣品以及硫化物、玄武巖和沉積物等深海地質樣品。相關調查成果,填補了南大西洋生物多樣性調查空白,初步掌握了大西洋典型熱液環境生物多樣性特征及其連通性規律,將為大西洋中脊公海保護和環境管理提供科學依據。

28日,“深海一號”船完成中國大洋83航次科考任務返回青島。李勛祥 攝

相關成果的取得,“蛟龍”號與其支持母船“深海一號”發揮了重要作用。近年來,由國家深海基地管理中心牽頭,開展了國家重點研發計劃——深海關鍵技術與裝備專項“蛟龍號載人潛水器科學應用與性能優化”項目,“蛟龍”號的水下作業效率及安全性大幅提升。“蛟龍”號技術性能優化的同時,其原母船“向陽紅09”也面臨著船舶機械設備老化等問題。2015年,“蛟龍”號新母船項目通過國家發改委立項,2017年正式開建,定名“深海一號”,2019年交付使用,該專用載人潛水器支持母船為“蛟龍”號持續下潛提供了強力的水下、水面支持。

中國大洋83航次深潛作業負責人、國家深海基地管理中心潛航員唐嘉陵說,本航次科考隊員們秉承“嚴謹求實、團結協作、拼搏奉獻、勇攀高峰”的中國載人深潛精神,克服調查任務重、區域跨度大、作業時間緊、海上條件復雜等困難,最終成功開展“蛟龍”號載人深潛作業46次,創造了單航次下潛次數最多和三次“九天九潛”的新紀錄,驗證了“蛟龍”號的下潛能力、保障能力,以及在復雜海洋環境條件下的精準作業能力。

02

經略海洋,青島擔當

浩瀚海洋蘊藏著無限機遇。一直以來,青島這座宜居宜業的海濱城市,持續把海洋作為主攻方向,親海愛海,向海謀篇。

中國大洋83航次由中國大洋事務管理局總體組織與指導,由國家深海基地管理中心組織實施,聯合自然資源部第一海洋研究所、第二海洋研究所、第三海洋研究所、山東大學、中國海洋大學等19家科研高校和技術保障單位共同完成。航次的順利完成,是集體努力的結果,也折射出青島在海洋科考中一如既往的強擔當。

翻看中國海洋科考史,青島的作用舉足輕重。1958-1960年,駐青單位海洋所、黃海所等單位作為主干力量,實施我國首次開展大規模全國海洋綜合調查(全國海洋普查);1986年-1994年,駐青單位北海局“極地”號多次赴南極,圓滿完成我國南極長城站擴建、中山站建站的物資運輸及南大洋考察等重大任務的保障工作;2005年,“大洋一號”從青島母港出發,開啟中國首次環球大洋科考……可以說,在我國“查清中國海、進軍三大洋、登上南極洲”的歷程中,一直有青島的厚重身影。

經過多年發展,青島海洋科考船數量位居全國第一。在此基礎上,通過整合國內10余家單位優勢力量,青島建成了全球最大規模的深遠海科學考察船隊。目前,青島多艘科考船例如新一代“極地”號還在加快建造中。

以科考船、載人潛水器等科考裝備為支撐,青島矢志不渝經略海洋,加快深海進入、深海探測、深海開發進程。例如,2023年底,依托中國科學院海洋研究所“科學”號科考船,我國首次批量布放國產深海Argo浮標,標志著我國深海Argo區域觀測網進入常態化建設階段。預計至2030年,我國將維持全球深海Argo觀測網中近四分之一的浮標規模,成為Deep Argo子計劃的重要貢獻國。

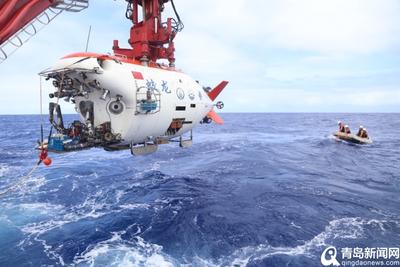

在中國大洋83航次中,“蛟龍”號開展下潛作業。國家深海基地管理中心供圖

這是青島經略海洋的成果之一。值得一提的是,經多年布局、發展,青島在海洋領域實現三個“第一”:擁有涉海兩院院士23人,涉海院士數量位居全國第一;聚集嶗山實驗室、國家深海基地、中國水產科學研究院黃海水產研究所、中國海洋大學等一批“國字號”涉海科研院所、高校,海洋高端平臺數量位居全國第一;攻克了組織工程級海藻酸鈉產業化等一批海洋核心技術,海洋領域國際領跑技術位居全國第一。

立足于此,青島正在加快海洋創新平臺、創新團隊、創新成果不斷集聚,深入實施《海洋人才集聚行動計劃(2023-2025年)》,推動部、省、市共建國家深海基因庫等重大創新平臺,推動眾多海洋關鍵技術取得突破,推動更多海洋科技成果在青島“破土而出”。

科學家們相信,隨著“蛟龍”號下潛能力的提升,其未來的需求將越來越多,在未來的海洋科學研究中,將更充分發揮大國重器“頂梁柱”的作用。作為其母港的青島,正與其共同乘風破浪,譜寫新的海洋奮進曲。

(作者 勛祥)

6e4196dc-b40b-443c-8f7c-c5e642d89cb8.png.1)