賺500元罰22萬元 “小錯重罰”何時休?

營業2周,獲利500元,被罰22萬元——四川宜賓一家采耳店的遭遇,近日引發網友熱議。

咋回事?市民李女士籌錢加盟了一家采耳店,店鋪主營業務為理療、疏通經絡和采耳。開業后,當地衛生執法部門發現該店用內窺鏡給顧客做檢查,還用云刀摩擦耳道等手法做“治療”,認定其涉嫌“非法行醫”,遂開出高額罰單。

李女士稱相關處罰是“天價罰款”。

為啥罰這么多?

執法人員表示,他們先是依據《基本醫療衛生與健康促進法》,對非法行醫行為處以11.2萬元罰款。因為店主未按時繳納罰金,拖得時間長了,罰款數額翻番,一共22.2萬元。

有理有據,看上去沒毛病,但網友討論很熱烈。有人說,獲利幾百元,罰款卻“天價”,是不是“小錯重罰”?有人說,法律講究懲罰與教育并重,這種社會危害不大的行為,是不是應該教育為主?還有人說,“小錯重罰”是不是變相搞創收?

是否“小錯重罰”,首先得分析店家的行為是否屬于“小錯”。

蘇州大學王健法學院副教授吳俊告訴島妹,采耳店確實沒有診療資格,但采耳店實施的所謂“檢查”“治療”是否屬于“診療活動”,則需進行嚴格判斷。具體來說,本事件中的罰款依據是《基本醫療衛生與健康促進法》第99條第1款,即“違反本法規定,未取得醫療機構執業許可證擅自執業”。法條中所謂“執業”,是指以醫療機構名義,從事疾病診斷和治療。采耳店的行為即便“擦邊”,也并不屬于前述立法規制的典型情況,因此執法時,執法機關以合規提示替代行政處罰較為適宜,且可參照適用“首違不罰”原則。

有律師說,李女士并非知法犯法,且違法行為持續時間不長,獲利不多,社會危害程度小,執法人員不應簡單生搬硬套法條,甚至一上來就“頂格處罰”。

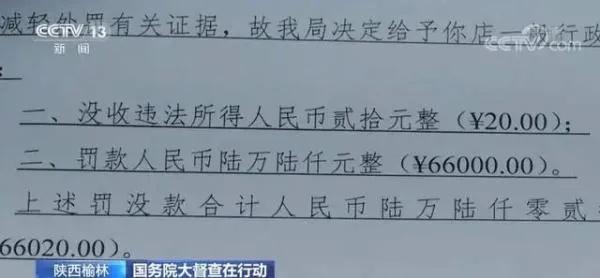

目前,當地衛健局已撤回該罰款的強制執行申請,并啟動內部復查。事件雖暫告段落,但島妹發現,類似的“小錯重罰”近年時有發生。比如,某地個體戶違規賣了5斤芹菜,被罰6.6萬元;一名騎三輪車賣菜的大爺獲利21元,被罰11萬元;還有蔬菜店將土豆價格從1.4元/斤漲至2元/斤,被罰30萬元……

那個賣5斤芹菜被罰6.6萬元的案例,連國務院督查組都看不過去了,對當地干部發出靈魂拷問:“你說這幾十塊錢的案值,罰他幾萬塊錢,過罰相當不相當?”

某個體戶違規賣5斤芹菜,被罰6.6萬元。圖源:央視新聞

吳俊認為,此類事件頻發,還是跟執法者機械執法有關。《行政處罰法》第5條第2款規定了“比例原則”,實施行政處罰,必須與違法行為的事實、性質、情節以及社會危害程度相當;第33條第1款規定了“首違不罰”原則,即“違法行為輕微并及時改正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰”。

可現實中,一些執法者狹隘理解裁量基準,覺得“管理就是處罰,嚴管就是重罰”。此外,由于行政處罰罰金納入地方財政收入,在地方財政拮據時,不排除有地方借機搞“罰款式創收”。平時不咋管,一旦揪住錯就往死里罰,這種粗暴執法的結果,只能造成“民無所措手足”,既破壞當地營商環境,也會對執法機關形象造成嚴重損傷,得不償失。

今年2月,國務院發布《關于進一步規范和監督罰款設定與實施的指導意見》,明確要求設定罰款要統籌考慮經濟社會發展水平、行業特點、地方實際、主觀過錯、獲利情況、相似違法行為罰款規定等因素,區分情況、分類處理,確保有效遏制違法、激勵守法。

說到底,罰款不是目的,維護營商秩序才是。平衡好執法的力度與溫度,才能讓違法者敬畏、讓守法者心安。