“一市獨大”并非山東選項,“三核”如何同行是關鍵

濟南、青島、煙臺。

對山東而言,這三座城市的重要性不言而喻。2019年三城GDP總和約為28838.2億元(青島11741.31億,濟南9443.4億,煙臺7653.45億),約占全省GDP總量的41%;在2019年全國省份GDP排名中,位列河北省之后陜西省之前第14名;與2019年歐洲國家GDP相比的話,位列挪威與愛爾蘭之間第15名。

這三座城市的發展格局,將直接決定著山東的未來,如何布局三城的發展,形成良好的競爭生態,是山東急需破解的關鍵問題之一。

形勢發生變化的節點來了:

3月26日下午,《濟青煙國際招商產業園建設行動方案(2020—2025)》(以下簡稱方案)新聞發布會在濟南舉行。

根據方案,濟青煙國際招商產業園共計推出凈地104.3平方公里,其中濟南市37平方公里,青島市37.3平方公里,煙臺市30平方公里,瞄準“十強”產業前沿方向,聚力打造9大產業集聚區。

濟青煙三地的產業用地可謂“寸土寸金”,此次山東為引進世界500強及行業領軍產業、產業鏈的引擎項目,拿出超常規力度和措施打造國際招商產業園,推出優質產業凈地,可見山東的決心和魄力。

在長三角、珠三角、京津冀及全國各大城市迅猛發展、區域間競爭日趨白熱化的背景下,山東要突圍離不開濟南、青島、煙臺這三大核心的引領。因此,這次由省里牽頭、依據城市特色,布局一批輻射帶動力強的產業大項目,這是濟青煙良性競爭、引領山東發展的硬性要求。

路子對了,更需精準發力。“三核”如何優勢互補、錯位發展,進而向山東省內其他城市輻射延伸?考驗才剛剛開始!

1

“一市獨大”不太現實

三核如何同行是關鍵

后勁十足的青島、蓄勢待發的濟南、追趕迫切的煙臺,“三核”引領格局在山東已經愈發清晰。

一直以來,青島和濟南作為山東的“雙子星”各自承擔著自身的責任,盡管很長一段時間,就經濟總量而言,煙臺都是坐在“第二把交椅”,直至2018年濟南才超過煙臺。

但與青島和濟南相比,煙臺在政策優勢和知名度上顯得略微黯淡。也還是2018年,濟南、青島、煙臺三個城市在山東新舊動能轉換方案中首次共同躋身“三核”之列,擔任率先突破、引領帶動、加快提升,打造山東新舊動能轉換主引擎的重要任務,第一次在山東省內城市定位中實現了從“雙核”向“三核”的轉變。

而2019年,山東大事件之一就是中國(山東)自貿區成立,還是在濟南、青島、煙臺成立三大片區,意味著山東正式進入“三核”驅動的新紀元。因為,更多的政策、管理權限隨即落在了“三核”手中,更多的優質資源和開放前沿也走入“三核”。

實際上,當年山東提出“三核”之后,坊間便有不同的聲音。認為山東的經濟總量難以撐起“三個核心”,認為山東始終頗為“中庸”講求“平衡”,因為山東給外界的尷尬印象之一就是山東沒有一座城市闖入“第一梯隊”。即便是長久以來的“龍頭”青島,在影響力和綜合實力上,無法與武漢、成都、杭州等城市相提并論。

但以山東相對平衡的現狀及當前經濟格局來看,像許多省份一樣“一市獨大”也不大現實了,官方把發展思路由“雙核”向“三核”進行轉變也并非沒有道理。

在前些年經濟上行的時候,大家在爭吵中都還可以享受經濟發展的紅利,但到了經濟下行,特別是山東新舊動能轉換的關鍵時期,此時,需要的是停止爭論、同呼吸、共命運。

如果還強調競爭,忽視了合作與分工,獨行的日子,誰都不好過、也過不好。

山東也不能再以“群象經濟”自居,急需轉變為“狼群經濟”,減少相互競爭,而更要強調分工合作、相互保衛、互相取暖,需要主政者站在更高的高度謀劃全局。

這一切,都在發生可喜的變化。

就在本月,《山東省新舊動能轉換綜合試驗區建設2020年工作要點》發布,在這份“施工圖”和“路線圖”中,透露著山東對濟青煙的最新定位和期許。戰略定位方面,“濟南向內、青島主外”,各牽頭領銜一個“客廳”建設,而將煙臺打造“中國工業設計名城”“加快推進區域性基金管理中心”。

這些變化,正是契合了山東去年以來的發展思路。其實,“三核”的發展并不意味是獨立的“三極”,而是在形成區域中心的基礎上去更好的集中力量利用三核的能力帶動周邊,形成“3+13”,這是以山東的獨特地理環境而應該走的屬于山東自己的道路,也是山東當前更好發展的不二法門,還是山東在新舊動能轉換方面最好的詮釋和帶動。

2

下好“全省一盤棋”

“三核”正是16市的“粘合劑”

方案最讓濤君印象深刻的,不是產業布局的高大上,而是“三核”在區域發展上的協同性,這種協同性就“矛盾”地體現在三城的“不相連”上。

首先是空間上不相連,濟青煙國際招商產業園共計104.3平方公里,大體上看分成13個大塊,不僅三城之間不相連、在各自城市之中也不相連;其次是產業上“不相連”,方案中的濟青煙在聚力打造9大產業集聚區上,任務各有側重:

濟南市:

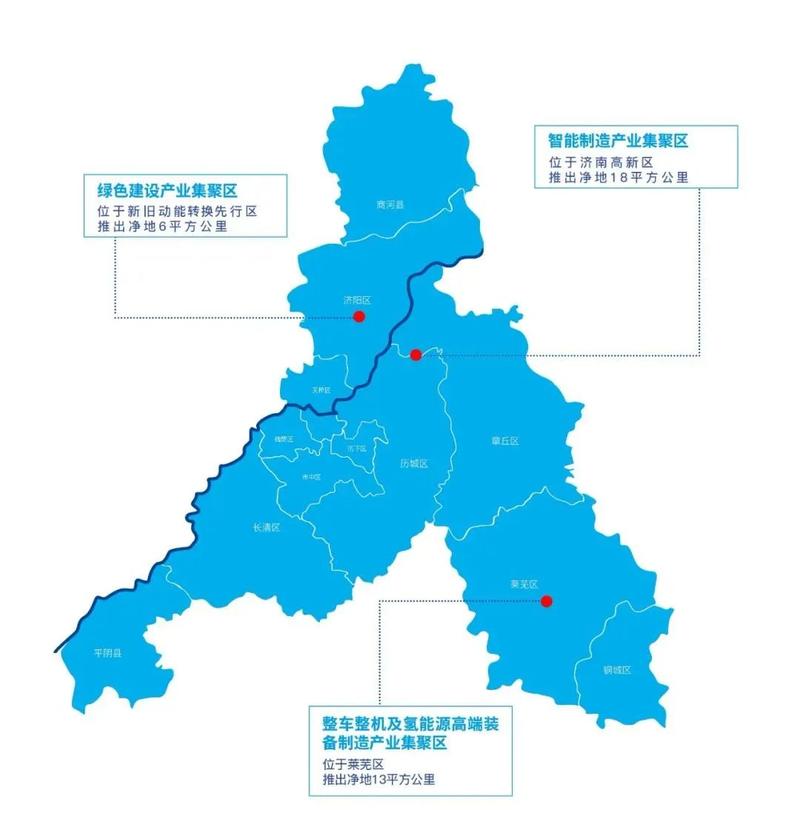

重點打造整車整機及氫能源高端裝備制造、綠色建設、智能制造3大產業集聚區;

青島市:

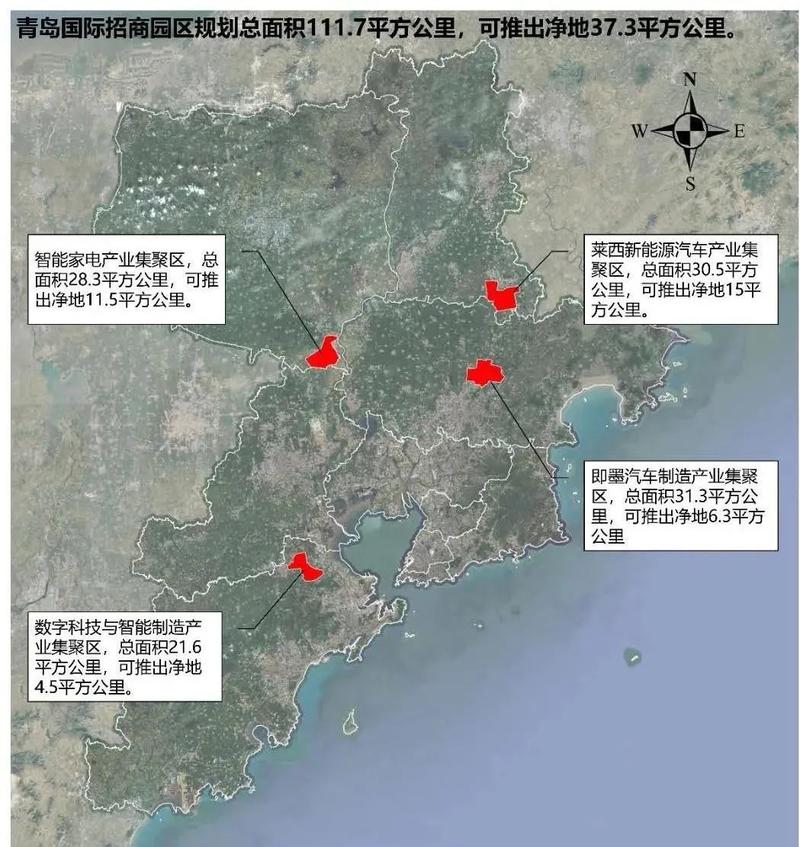

重點打造數字科技與智能制造、新能源汽車、智能家電3大產業集聚區;

煙臺市:

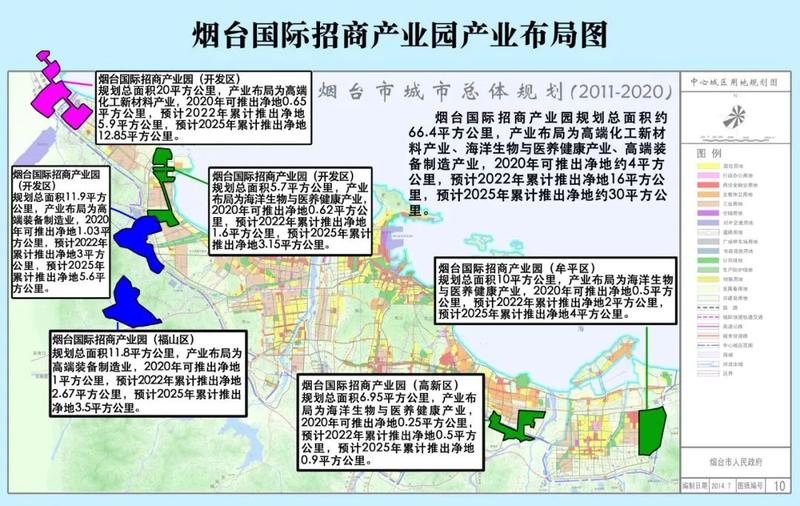

重點打造高端化工新材料、海洋生物與醫養健康、高端裝備制造3大產業集聚區。

其中看似重合度最高的智能制造、高端裝備制造,也在具體產業上做了細分。例如濟南的智能制造,側重于裝備制造、汽車零部件、半導體、電子信息、航空等智能制造產業;而青島的智能制造,重點發展智能裝備制造和機器人制造,引進工業及服務機器人等整機產品和系統集成;煙臺的高端裝備制造,著力突破增材制造、減速器、控制器、伺服電機等核心部件和關鍵軟件。細分來看,大家并不在同一個領域上。

濟南國際招商產業園產業分布圖

空間和產業上不相連,但卻都納入到了濟青煙國際招商產業園統一的規劃中,這其實才是真正的“全省一盤棋”,這種差異化、有側重又“同進同退”的發展模式,正是山東的短板,也是限制省內城市發展上限的天花板。

以目前中國經濟的“標兵”——長三角、珠三角來看,這種分工協同的發展模式,奠定了它們區域一體化發展的成功基礎。濤君認為,山東引以為傲的“群象”模式,在新時代失速的一個重要原因,就是在于沒能形成分工合作、協同進退的“一體化”發展模式。山東縣域經濟強勢的背后,是縣域經濟結構的高度雷同,也導致了省內城市在市場、雙招雙引等方面的內耗競爭。

有種觀點認為,未來城市競爭實際上是城市群的競爭。去年濤君在深圳時,一位深圳市委黨校的教授曾經分享過他對企業“撤離”深圳的見解:

“如果企業都搬到青島去了,那肯定是深圳出了問題,但如果企業都搬到東莞去了,那深圳沒問題啊,還是在深圳經濟圈里,只是大家各有側重,只要在這個經濟圈里,深圳就是受益者。”

一句話道明了什么才是“區域經濟一體化”,這正是山東需要補的課。

事實上,濟青煙國際招商產業園在產業上的不相連只是表面現象,在資源的聚集上是高度相連的,但因為沒有來自內部的同業競爭,資源得以更高效合理地方式配置在山東大地,全省合力也能讓省內重點產業在市場上的競爭力更強。

根據方案,2020年,濟南、青島、煙臺3市至少各新落地1個世界500強企業、2個引擎性項目,構建形成“領軍企業+產業集群+特色園區”的推進態勢和“項目支撐+政策保障”的運行機制。到2022年,每個產業集聚區至少新落地1個世界500強企業、1個行業領軍企業、一批引擎性重大項目,構建形成主導產業鮮明、龍頭企業帶動、上下游配套拉動的產業生態圈,園區產業規模突破5000億元。到2025年,落地世界500強及行業領軍企業項目200個以上,培育形成若干個世界級先進制造業集群,園區產業規模接近1萬億元。

在全省的協同布局下,三市是各有側重的引進龍頭企業、領軍項目,避免了在優質資源引進上的競爭,不僅沒有競爭,反而合作空間更大。所有這些優質的資源,都是同屬于山東16地市的資源。讓所有省內城市能從中受益、成為重點產業鏈上的一環、找到發展的新動能,這才是三核應該發揮的帶動作用。

例如煙臺的醫養健康也是青島想要重點發展的產業,但全省協同下資源會在更大范圍內更優配置,醫養健康領域的世界500強無論是落地煙臺還是青島,都可以在全省范圍內優化資源布局,項目可以布置在青煙,也可以去濰坊、日照,這不僅能夠讓山東在招商引資中更具吸引力,更能通過區域內產業資源的互動耦合,打破現有天花板,讓產業上限更高。

在濤君看來,以山東的區位、客觀條件來看,短期內齊魯大地上能出現一個“超級城市”的概率不大,一體化、城市群、區域協同才是山東直面“超級城市”競爭、重回“巔峰”的最優選擇,“三核”正是16市的“粘合劑”,青島作為山東的經濟龍頭、GDP過萬億城市,更應該有“全省一盤棋”的大局觀,讓開放優勢成為山東發展的強大動能!