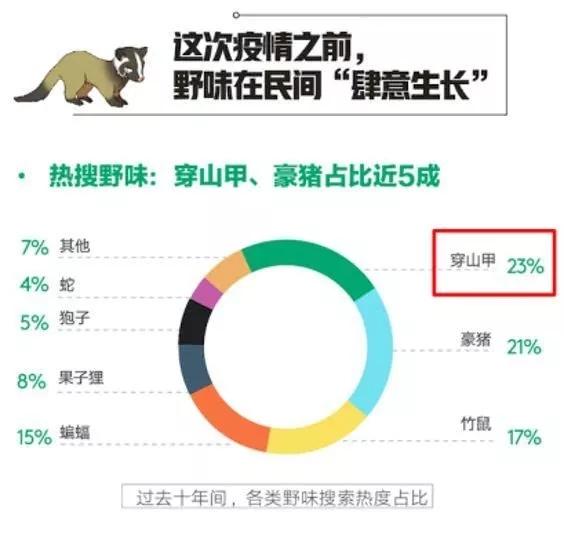

抗疫|把吃“野味”的惡習 徹底掃進“垃圾桶”

必須從思想上徹底瓦解“吃野味”的合理性。吃野味,不僅不健康、不守規則,更是野蠻、愚昧的象征,這應該成為社會共識。是時候將這一惡習徹底掃入歷史的“垃圾桶”了!

文|薛易

1

近日,有網友指出武漢大學出版社出版的《動物小百科》中存在關于果子貍的不當表述。2月11日,武漢大學出版社有限責任公司回應稱,已第一時間通知全國各銷售網點全面下架該書。

“果子貍全身都是寶,它們的肉可以吃,是我國歷史悠久的稀有‘山珍’,它們的脂肪是化妝品生產中難得的高級原料,也可以醫治燙傷,它們的皮毛可做皮手套,它們的尾毛和針毛,可以制成毛刷和畫筆。”正是這一段表述,引起了網友的抗議。

作為一本童書,《動物小百科》遭到質疑可謂不冤。對果子貍人們并不陌生。早在2003年非典型肺炎爆發時,果子貍就受到高度關注。而此次新冠肺炎疫情,可能也與“野味”關系甚大。此前,鐘南山院士曾表示,病毒通過野生動物傳染給人的可能性比較大。隨后,穿山甲又進入人們的視野。對于“野味”,理應高度重視,警鐘長鳴。

應該說,武漢大學出版社方面的反應還是迅速的,引發質疑后,立刻通知全國各銷售網點全面下架。如今,雖然果子貍已部分實現人工飼養,但是《動物小百科》的讀者主要是孩子,辨別能力本來就弱,書中又籠統地講述“肉可以吃”,顯然不對,理應進行下架處理。

放過野生動物,就是放過人類自己

2

教育是一件大事,在涉及對孩子的教育方面,再怎么小心都不為過。其實,不光涉事的《動物小百科》,一直以來不少書籍乃至工具書在提及野生動物時,都有“肉可食”之類表述。

平時,孩子們在看到某種動物時,也常常會問:“它的肉能吃嗎?”而家長是怎么回答的呢?很多人的答案就是“很好吃”“吃不著”或“可能不好吃”。這樣的回答并不能在孩子心中畫上一道紅線。當下應該做的一件事,就是明確告訴孩子:“野生動物不能吃!”讓吃“野味”的習慣從教育中徹底消失。

當然,要想把孩子教育好,需要我們自己首先要做好。此次疫情爆發之后,公安部門迅速行動,對涉及野生動物的違法犯罪行為嚴厲打擊。據報道,1月23日以來,各地公安機關已立案偵辦野生動物刑事犯罪209起、行政案件473起,打擊違法犯罪人員690人,收繳野生動物3.8萬頭(只)、野生動物制品2347公斤。這當然能形成震懾作用。但換一個角度來看,也說明還有很多人依舊頂風而上,對傳播病毒以及法律風險置若罔聞。

穿山甲

關于禁食野生動物要盡快完善法律法規,形成長效機制。日前,全國人大常委會法工委已經部署啟動野生動物保護法的修改工作,擬將修改野生動物保護法增加列入常委會今年的立法工作計劃,并加快動物防疫法等法律的修改進程。一些地方也已經開始行動。比如,2月11日,廣東緊急立法禁止濫食和交易野生動物:出售購買運輸等都要追責。

2月14日,天津通過禁止食用野生動物決定,明確規定:以食用或者生產、經營食品為目的,獵捕、出售、購買、運輸、攜帶、寄遞禁止食用的野生動物及其制品的,野生動物及其制品價值不足1萬元的,并處1萬元以上5萬元以下罰款;價值1萬元以上的,并處價值5倍以上10倍以下罰款。

應該看到,“禁食野味”也不能局限于執法層面的打擊以及對市場進行規范,還要在社會心理方面深入反思,從思想上徹底瓦解“吃野味”的合理性。吃野味,不僅不健康、不守規則,更是野蠻、愚昧的象征,這應該成為社會共識。是時候將這一惡習徹底掃入歷史的“垃圾桶”了!

(圖片來自網絡)

96715187-a12f-41e9-9ce3-88a0a9e9e505.jpg.1)